ミャンマー国際物流と貿易構造 ー ヤンゴン港の港湾事情を中心に:2000年〜2010年版

この記事では、ミャンマーにおける国際物流の全体像を、ヤンゴン港を中心とした港湾インフラ、貿易構造、輸出入の特徴、ASEAN諸国との物流比較を通して解説します。

ミャンマー物流が抱える構造的課題と強みを整理し、今後の国際物流やサプライチェーンを考えるための基礎知識を学ぶことができます。

2000年代ミャンマーの貿易と国際物流の全体像

ミャンマーには、今も人力で米袋を担ぐ港湾労働者がいます。

2000年代、出張者として訪れたミャンマーは、軍政下にありながら静かに息づく貿易国家でした。制裁、物流制約、未整備インフラの中で見た「現場のリアル」を記録として残します。

2000年から2010年にかけて、ミャンマーの貿易は国際環境の変化と国内制度の過渡期に直面していました。ここではその状況を三つの観点から詳しく見ていきましょう。

その1:ヤンゴン港はミャンマー唯一の国際物流ゲートウェイ

当時のミャンマーにおいて、ヤンゴン港は単なる国内物流の拠点ではありませんでした。むしろ、制限された国際貿易の中でも、海外とミャンマーを繋ぐ唯一の「国際的なゲートウェイ」として極めて重要な役割を担っていたのです。

ほとんどの輸出入貨物がこの港を通過し、シンガポールやポートケランを経由して世界の市場と結ばれていました。つまり、ヤンゴン港はミャンマーにとって、まさに国際経済への扉であり、海外貿易と国際物流の生命線でもあったのです。

その2:制裁下でも続いたミャンマーの地域貿易

この時期、ミャンマーは欧米諸国からの金融制裁や投資制限を受けていました。

しかしその一方で、地理的に隣接する中国やインド、さらにはASEAN諸国との間では、一定の貿易が維持されていました。特に中国との経済関係は強固で、国境貿易やエネルギー関連の取り引きも盛んでした。

また、当時の通信インフラは非常に脆弱で、これが貿易や事業運営において深刻な制約となっていました。固定電話の回線数は極めて限られており、通話が困難なエリアも少なくありませんでした。携帯電話は高価で普及率も低く、海外からの出張者が工場やローカルオフィスと連絡を取るのに苦労する場面も多く見られました。

さらに、インターネットの接続環境も極めて不安定でした。Eメールは届かないことも珍しくなく、リアルタイムの連絡や情報共有が難しい状況でした。こうした通信事情の悪さは、貿易実務の遅延や情報伝達の誤解を招く一因となっていたのです。

この時期、ミャンマーは欧米諸国からの金融制裁や投資制限を受けていました。しかしその一方で、地理的に隣接する中国やインド、さらにはASEAN諸国との間では、一定の貿易が維持されていました。特に中国との経済関係は強固で、国境貿易やエネルギー関連の取り引きも盛んでした。

輸入品の多くが中国やタイからのものであり、地域的な経済圏の中では、ミャンマーもまた静かに息づいていたのです。

その3:アジアのラストフロンティアとしての期待

そしてもう一つ重要なのは、当時のミャンマーが「アジアのラストフロンティア」として国際社会から静かな注目を集め始めていたという点です。未開拓の市場、豊富な天然資源、安価な労働力。これらの要素は、投資先を探していた企業や政府機関にとって、大きな可能性を感じさせるものでした。制裁が解除されれば、一気に開花する潜在力を秘めている──そう考える向きも少なくありませんでした。

ちなみに、ヤンゴン港のすぐ近くには、かつて英国植民地時代の名残を残す赤レンガの倉庫が立ち並んでいました。そこでは今でも、積荷の搬出作業が人力で行われている場面が見られます。港湾の近代化が進まないことを象徴する風景でもあります。

ヤンゴン港の港湾インフラと主要ターミナル

ミャンマーヤンゴン港の基本構造と地理的特性

ここで、ヤンゴン港の基本的な構造と主なターミナルについてご紹介します。ヤンゴン港は、ヤンゴン川の中流域に位置する河川港で、全長約50kmにわたる水路を通じて外洋とつながっています。

この港は、いくつかの主要ターミナルによって構成されており、代表的な施設は次のとおりです。

ミャンマーヤンゴン港の主要ターミナル一覧(AWPT / MITT / MIP / 国営埠頭)

Asia World Port Terminal (AWPT)

AWPTは民間企業であるAsia World社が運営する主要な民間ターミナルです。設備は比較的近代的で、ヤンゴン港の中でもコンテナ取扱量が最も多い場所です。とはいえ、喫水制限があるため、対応可能な船舶サイズはおおよそ2,000~3,000TEUに限られます。

Myanmar International Terminals Thilawa (MITT)

MITTはティラワ地区に位置する国際コンテナターミナルです。敷地面積が広く、将来的な拡張余地もあります。ここも水深制限があるものの、やや大型の船舶(~4,000TEUクラス)への対応が進められてきました。

Myanmar Industrial Port (MIP)

MIPは、ヤンゴン市街の南部に位置する民間運営のコンテナターミナルで、2000年代には急速に存在感を増していました。MIPは比較的新しい港湾施設であり、一定のコンテナ取扱能力とターミナル設備を備えており、中型コンテナ船の寄港が可能でした。AWPTやMITTほどの規模ではないものの、複数の船社が利用するサテライト的役割を果たしていました。

国営埠頭(Bo Aung Kyaw Jettyなど)

ヤンゴン市街地に近い国営の旧式ターミナル群です。ここでは主に一般貨物やバルク貨物が取り扱われており、コンテナ取扱は限定的です。多くの施設が老朽化しており、物流のボトルネックとなることもしばしばありました。

ミャンマーヤンゴン港の主要ターミナル一覧表

| ターミナル名 | 運営主体 | 所在地 | 主な取扱貨物 | 喫水制限 | 特徴 |

| AWPT Asia World Port Terminal | 民間 Asia World社 | ヤンゴン市街中心部 | コンテナ貨物 | 約9.0m | コンテナ取扱量最多。中型船対応。 |

| MITT Myanmar International Terminals Thilawa | 民間 Hutchison Port | ティラワ地区(郊外) | コンテナ貨物 | 約9.5m | 敷地広大。 将来拡張性あり。 |

| MIP Myanmar Industrial Port | 民間 MIP社 | ヤンゴン市南部 | コンテナ貨物・一般貨物 | 約9.0m | 中型船向け。 成長中の民間港。 |

| 国営埠頭 Bo Aung Kyaw Jetty など | 国営 MPA | ヤンゴン 川沿い (市街地) | バルク貨物・一般貨物 | 約8.5m | 老朽化あり。 小規模・汎用施設。 |

潮位・水深・LWSなどミャンマー国際物流運用上の制約

ヤンゴン港全体に共通する制約として、潮の干満差と乾季・雨季の水位変動があります。港湾へのアクセスは潮位に依存しており、満潮時のみ入出港が可能な船もあります。また、乾季には水位が下がるため、LWS(Low Water Surcharge)が発生し、コスト負担が増加します。

このように、ヤンゴン港の港湾インフラは、近代化が進んでいるとは言いがたく、依然として制約が多い状況にありました。しかし、それでもミャンマーの海外貿易と国際物流の大半がこの港を経由して行われており、その重要性は非常に高かったのです。

ミャンマーの輸入構造と主要品目(2000〜2010年)

ミャンマー国内産業の未成熟と輸入依存体質

まず、ミャンマーの輸入事情から見ていきましょう。この時期、同国には大規模な製造業がほとんど存在していませんでした。工場設備や産業用インフラは未整備で、技術力や人材も不足していました。

そのため、国内で生産できる製品が限られていました。結果として、消費財から工業製品に至るまで、ほとんどを海外からの輸入に頼っていました。

ミャンマーの主要な輸入品目一覧表(生活必需品・家電・建材など)

ここでは、具体的な輸入品目をいくつか挙げてみましょう。

- 生活必需品:洗剤、石けん、調理器具、缶詰など。

- 日用品:衣類、靴、文房具、プラスチック製品など。

- 家電製品:冷蔵庫、洗濯機、クーラー、扇風機、テレビ、ラジオなど。

- 電子機器:携帯電話、ケーブル、バッテリーなど。

- 建設資材:セメント、鋼材、アルミ枠、ガラス板など。

- 原材料:繊維用の糸、ゴム、プラスチック原料など。

| 分類 | 具体的な品目例 |

| 生活必需品 | 洗剤、石けん、調理器具、缶詰 |

| 日用品 | 衣類、靴、文房具、プラスチック製品 |

| 家電製品 | 冷蔵庫、扇風機、テレビ、ラジオ |

| 電子機器 | 携帯電話、ケーブル、バッテリー |

| 建設資材 | セメント、鋼材、アルミ枠、ガラス板 |

| 原材料 | 繊維用の糸、ゴム、プラスチック原料 |

このように、日常生活や建設現場で必要な物資は、ほぼすべて輸入に依存していました。

ちなみに、ある市場関係者の話によれば、当時のミャンマーではテレビ1台を手に入れるのに、家族が数ヶ月かけて貯金する必要があったといいます。そうした家電製品は、ほとんどが中国かタイから船でやってきていたそうです。

ミャンマーの輸入元と国際物流ルート(中国・シンガポール経由)

輸入品の多くは、主に中国、タイ、シンガポール、マレーシアなどの近隣諸国から入ってきていました。

特に中国との貿易は非常に活発でした。中国南部からの陸路輸送や、海上輸送を通じて、多くの製品がヤンゴンに届いていました。

また、シンガポールは海上輸送のハブとして重要な役割を果たしていました。ヤンゴン港へはフィーダー船が定期的に運航しており、多くの輸入品はシンガポール経由で運ばれていました。

実際、ヤンゴン港の通関エリアでは、コンテナヤードに貼られたシンガポールやバンコク発のステッカーを目にする機会が多く、貿易の現実を感じさせるものでした。

ミャンマーの輸出構造と特徴的な産業

次に、ミャンマーの輸出について見ていきましょう。輸出に関しては、品目が限定されており、主に農産物、繊維製品、天然資源に集中していました。

ミャンマー米輸出の伝統と市場(インド・アフリカ・中東)

もっとも伝統的な輸出品は米です。精米、砕米を中心とした米は、長年にわたり重要な輸出品でした。

特にインドやバングラデシュ、中東諸国、アフリカ諸国への輸出が盛んでした。これらの地域は、ミャンマー産の米を安価で安定的に調達できるため、需要が高かったのです。

とある輸出業者は、「インド向けの船が出るたびに、港は米袋で真っ白になった」と語っていました。港の一角では、子どもたちがこぼれた米粒を拾い集めていたそうです。

縫製・OEM型の繊維製品輸出の拡大

さらに、繊維製品の輸出も急成長を遂げました。ミャンマーでは、安価な労働力を活かした縫製業が発展し始めていました。

特にEUや日本、韓国、中国向けのOEM生産による輸出が増えていました。外国企業の委託を受けて、衣類や縫製品を生産する形です。

このモデルは、現地での投資を呼び込み、雇用の創出にもつながっていました。

実際、郊外の縫製工場には若い女性が多く働いており、昼休みになると皆で川沿いに出てお弁当を広げる光景が見られたといいます。

木材・宝石・水産物など天然資源のミャンマー輸出

加えて、木材や宝石、水産物の輸出も続いていました。特にチーク材やルビー、ヒスイなどは高い価値を持ち、主に中国やヨーロッパに輸出されていました。

木材の紅木を用いた家具は、中国で珍重されています。そのため中国向けの輸出が盛んでした。

ただし、天然資源の過剰な採取や違法伐採が問題となるケースもあり、後に規制が強化されました。

ある宝石商は、「ヒスイの取引は市場ではなく、目配せと握手で始まる」と言っていました。現地の伝統的な商慣習が色濃く残る分野でもありました。

ミャンマーの主な輸出品目一覧表と主要な輸出先国

| 分類 | 主な品目 | 主な輸出先 |

| 農産物 | 精米、砕米 | インド、バングラデシュ、中東、アフリカ |

| 繊維製品 | 衣類、OEM縫製品 | EU、日本、韓国、中国 |

| 木材 | チーク材 | 中国、欧州、中東など |

| 宝石類 | ヒスイ、ルビー | 中国、タイ、欧州 |

| 水産物 | エビ、ナマコなど | 中国、マレーシア、韓国 |

ミャンマーの国際物流を支えるフィーダー輸送システム

シンガポール・ポートケランとの接続

ミャンマーの対外貿易と国際物流は、主にフィーダー船によって支えられていました。つまり、当時のミャンマーは直航便がなく、国際物流はシンガポールやポートケランを経由するフィーダー船頼りでした。

シンガポールや、マレーシアのポートケランなどのハブ港から、中型船であるフィーダー船がヤンゴンに寄港し、物資を運んでいました。そのフィーダー便は、大型船より航行速度がやや遅いです。シンガポールでの積み替えには、早ければ、2~3日でしたが、5〜7日以上かかることもありました。ヤンゴンと日本との間のリードタイムは非常に長く、最大20日間~30日間にも達しました。

フィーダー港経由でのグローバル流通網

この国際物流の輸送システムにより、ミャンマーは世界中と間接的に繋がることができました。ヤンゴン港で積み替えられた貨物は、シンガポール経由で日本や、遠くヨーロッパやアメリカに届いていました。

逆に、ヨーロッパやアジア諸国からの貨物も、まずはハブ港に運ばれ、そこからフィーダー船でヤンゴン港へ輸送されていたのです。

この構造は、現在も大きくは変わっていません。そのため、物流戦略の立案では港湾スケジュールの精密な把握と、タイミングを見誤らない船積計画が不可欠でした。

他ASEAN諸国と比較したミャンマー国際物流の特異性

製造拠点としての後発性と輸出の単一性

ここで、他のASEAN諸国と比較してみましょう。たとえば、タイやベトナムは強力な製造業を持っており、輸出品の多様性も高いです。

一方、隣国のミャンマーは製造業の発展が遅れていたため、加工品の輸出は限られていました。ほとんどの輸出品は、未加工の天然資源や農産物、または低付加価値の縫製品に集中していました。

完成品依存の輸入構造と通信遅延の影響

また、輸入の側面でも違いがありました。他国は部品や素材の輸入が中心ですが、ミャンマーでは完成品の輸入が主でした。

このような構造は、経済の内製化が進んでいないことを如実に表しています。

ミャンマーの港湾労働と物流を支える人々

人力運搬が残るヤンゴン国際物流港の現場

最後に、少し視点を変えて、港で働く人々の話をご紹介しましょう。

ヤンゴン港では、今でも荷物の積み下ろしを人力で行う作業が残っています。クレーンが導入されていても、手押し車や肩に担いで運ぶ作業員が活躍しています。

ある作業員は、朝5時に港に集合し、昼までに50袋以上の米袋を運ぶと言います。重さは一袋50キロ。わずかな賃金ですが、家族の生活を支えるため、日々汗を流しているのです。

港湾労働者の生活と労働環境

港の近くの屋台では、そんな作業員たちが熱いお茶をすすりながら、家族の話や次の仕事の段取りを話していました。こうした人々の営みが、ミャンマーの貿易を静かに支えているのです。

ヤンゴンの街:ミャンマーの歴史的建築と多民族文化

ミャンマーに現存するコロニアル建築の魅力

ヤンゴン港周辺には、英国統治時代の名残をとどめるコロニアル建築が立ち並びます。

- ヤンゴン市庁舎:1936年完成。白亜の外観と伝統的ミャンマー様式の融合。

- 税関庁舎(カスタムハウス):重厚な赤レンガ造りの歴史的建物。

- 中央郵便局:貿易通信の中核施設として機能した建築。

これらの建物群と、今なお手作業で荷役が行われる港の風景が共存するヤンゴンは、「時間が止まった港町」とも評されていました。

ヤンゴンの街をのんびり散歩

欧州文化

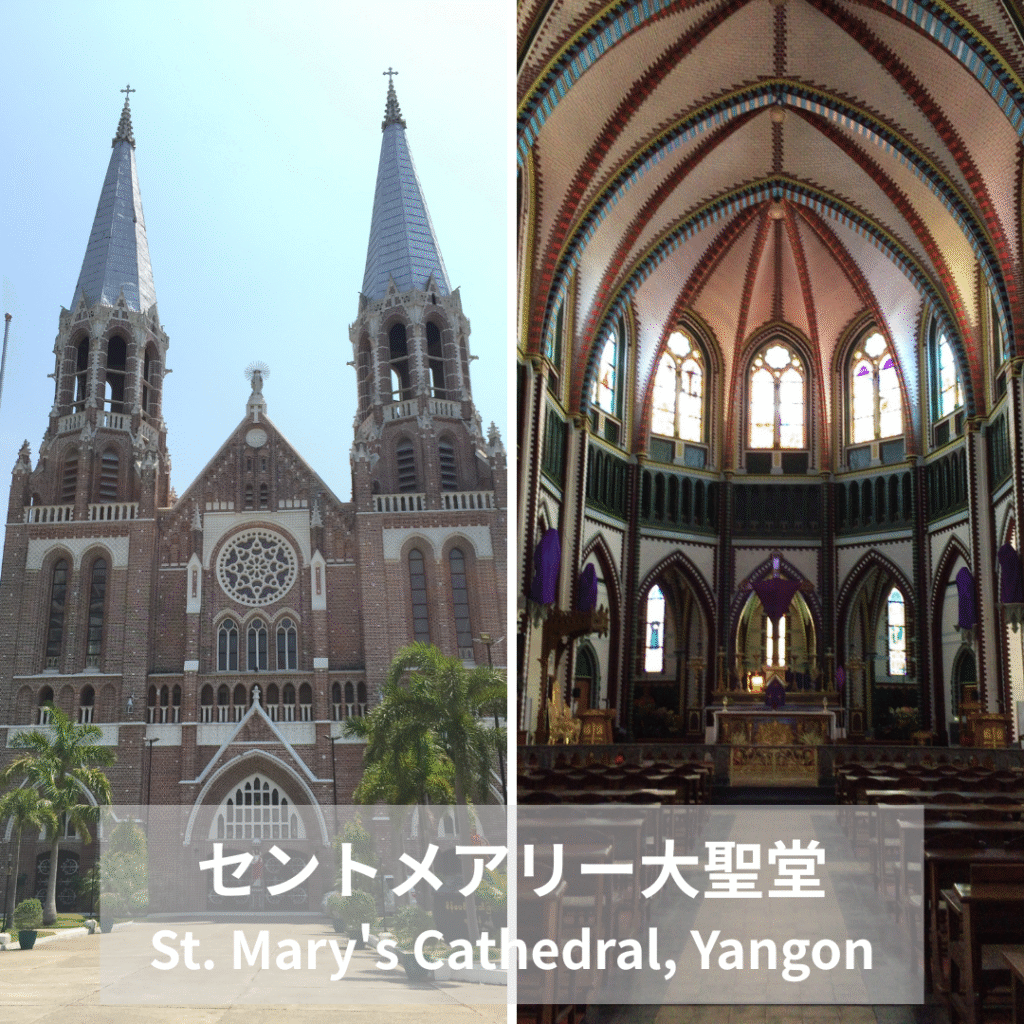

旧市街の中心地に位置するスーレーパゴダ(Sule Pagoda)から、東へゆっくり歩いて15分。セントメアリー大聖堂(St. Mary’s Cathedral, Yangon)があります。1895年に建設が始まり、改修を経て今日に至ります。

通りから傍観すると、大きな門の奥に二つの尖塔が特徴である赤いレンガの教会が目に入ります。広い敷地の中に一歩足を踏み入れると、歴史を肌で感じます。

教会の入り口から中へ進むと、街中の喧騒から隔絶された静寂が現れ、異世界を感じます。

南アジアの文化

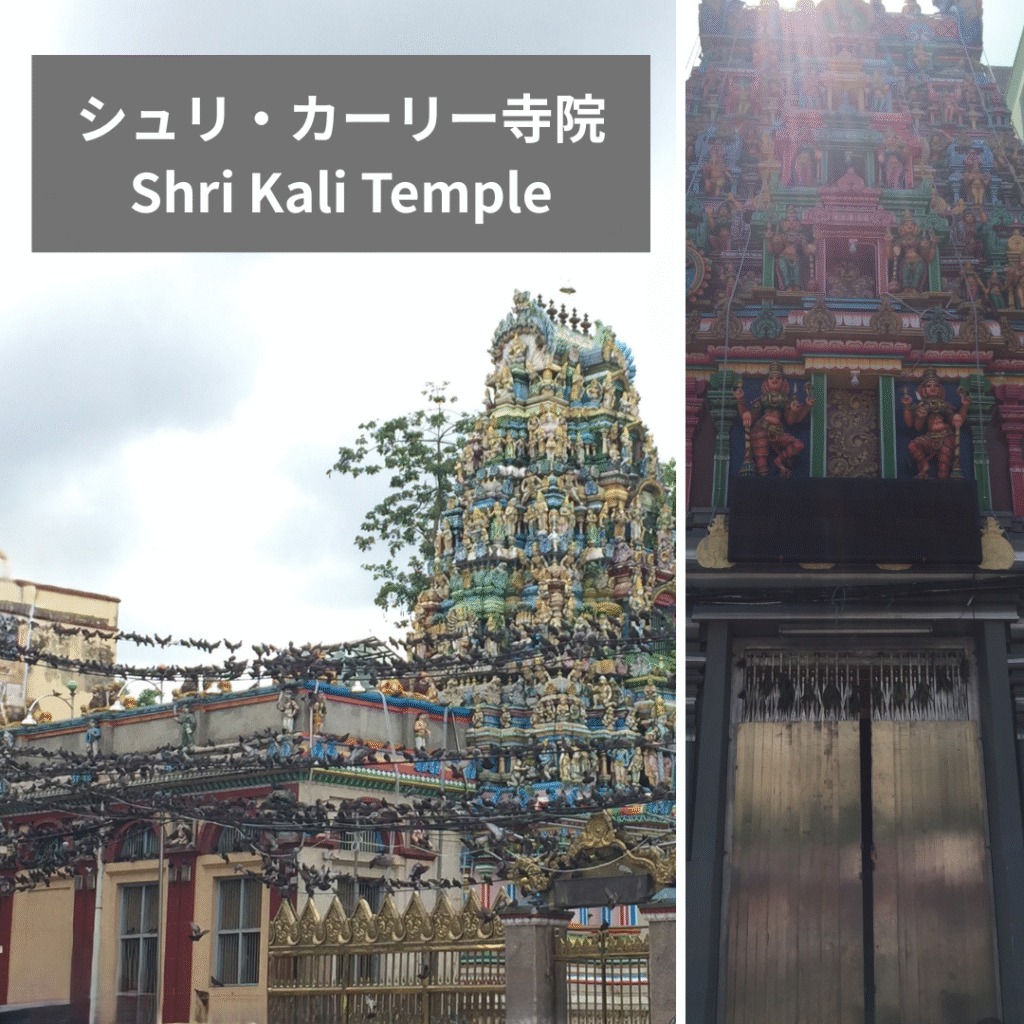

スーレーパゴダから西へ進むと、そこはリトルインディアです。つまり、ヤンゴンの中にあるインド人街です。リトルインディアの真ん中には、シュリ・カーリー寺院(Shri Kali Temple)が見えてきます。1871年、インド系移民であるタミル人によって建立されたヒンズー教寺院です。今でもインド系移民によって、色彩鮮やかな外観が維持されています。

東アジアの文化

更に西へ進むと漢字が溢れてきます。チャイナタウン。そうです、ヤンゴンの中華街です。

ケン・ホック・ケオン(慶福宮、Kheng Hock Keong Temple)は、ストランド通り(Strand Road)沿いに位置する。それは、中国南部の福建からのミャンマーに渡った中国系移民が、1863年に建立を始めた中国寺院です。中国の海の女神、媽祖を祀る寺院です。

その寺院の周辺の建物には、漢字の看板が多数あり、チャイナタウンであることを実感できます。そのチャイナタウンは、ヤンゴン川沿岸の港に隣接しています。そこは、商業的には最高の場所に位置しています。そのことから、海商の華僑がここに根付いた事を物語っているだろう、想像を膨らませてしまいます。

多様な文化が共存するヤンゴンの街並み

ヤンゴンの旧市街は、歴史的な建築物が存在感を誇っています。それは、ラングーン(Rangoon)と呼ばれていた時代から、歴史的に多様な民族や文化が育まれてきたことを象徴しています。旧市街の中心に位置するスーレーパゴダから半径2~3km圏内に、多様な宗教建築物が現存しています。そして、それらの寺院や教会は、今でも地域住民の生活に根付いています。

まとめ|ミャンマー国際物流の未来と今後の展望

産業・港湾インフラの近代化が鍵

2000年代のミャンマーは、まさに転換期にありました。軍政下での閉鎖的な経済体制から、徐々に市場開放への動きが始まりつつありました。

しかし、製造業の発展は遅れ、貿易構造は大きく変わるには至りませんでした。そのため、輸入依存型の経済は続き、輸出品目も限られていたのです。

国際物流のハブとして期待されるミャンマーヤンゴンのポテンシャル

今後の発展には、産業基盤の整備と港湾インフラの近代化が不可欠です。そして、持続可能な貿易モデルを構築することが求められます。

ヤンゴン港を軸としたミャンマーの海外貿易と国際物流の将来像がどう進化していくのか。今後も注目していく必要があるでしょう。

関連記事(シリーズ 貿易と通関の今昔~繊維商社アパレル貿易の舞台裏)

公開 2025年7月14日 | 最終更新 2026年1月7日