繊維製品検査ガイドブック | 繊維商社のOEM担当者必見!

繊維製品の品質検査とは?OEM・輸入時に必要なJIS規格と試験項目を解説

なぜ品質検査が重要なのか?

繊維製品の輸入業務やOEM生産を行う際、避けて通れないのが「品質検査」です。色落ち、縮み、破れ、有害物質の有無など、目に見えないリスクを事前に把握することは、製品クレームや返品を防ぐ上で欠かせません。

OEMや輸入ビジネスでの検査の役割とは?

本記事では、繊維商社が担う検査業務に焦点を当て、日本国内のJIS規格に基づいた「染色堅牢度」や「物性試験」などの主要検査項目を、実務に即した視点でわかりやすく解説します。OEM先にどんな検査を求めるべきか、どのような検査項目があるのかを知りたい方にとって、有益な内容となっています。

検査の種類とJIS規格

日本国内ではJIS(日本工業規格)を基準とし検査が行われています。

(繊維製品はJIS規格 繊維部門 (記号L)のため、検査記号は JIS L ****と表示されます。)

JISの歴史的背景

戦後にまでさかのぼるJISの誕生

第二次世界大戦直後の日本は戦後混乱期とも言われ、産業、生産力の復興を進めることが最優先課題となっていました。

JISは戦後直後の1949年に日本の工業標準化の促進を目的とし制定されました。当時は戦後の復興の願いが込められた規格だったのかもしれません。

太古の昔、日本では麻、絹から始まり、紋様がはいった織物など繊維の歴史があります。

規格こそなかったものの、目視で確認したり、手触りで生地を選んだり独自の基準があったのかもしれません。

これらの小さな積み重ねが少しずつ標準化され現在のJIS規格へと繋がっていると思います。

JISとは

日本規格協会グループ

https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/dev/glossary_4

検査の目的と背景

繊維製品における検査の目的とは?

アパレル製品を輸入・販売するうえで、「品質検査」は単なるルーティン業務ではありません。

むしろ、「製品トラブルを未然に防ぐ最後の砦」。として、商社や輸入業者が重視すべき工程の一つです。

たとえば、縫製前の段階で生地の検査を行えば、色落ちや引張強度の問題を早期に発見できます。

この時点で品質懸念を把握できれば、加工や輸送の前にリスクを軽減する対応が可能になります。

つまり、検査は「問題を防ぐ」ための行為であり、問題が起きてから対処するのでは遅いのです。

ブランド側の品質基準

また、ブランド側の基準を満たすことも重要な目的の一つです。たとえば、高級アパレルブランドでは、使用する糸や染料に対して厳格な基準が設定されています。色落ちが4級以上であることや、破れにくい物性試験の結果を、クリアしていることなどが求められます。

一方で、コストを優先するブランドでは、検査結果に多少のブレがあることを前提に設計されることもあります。つまり、同じ「黒いTシャツ」でも、品質基準によって検査項目の重みや判定基準が大きく異なるのです。

さらに、作業着など安全性が求められる製品では、「引張強度」や「摩耗耐性」といった物性試験の結果が、安全基準のクリアに直結します。そして、赤ちゃん用の服やハンカチでは、「ホルムアルデヒド」や「アレルゲン」の有無など、安全性検査が最優先されます。

加えて、消費者に提供される「タグ表記(付記用語)」にも検査結果は密接に関係します。

たとえば「摩擦により色落ちすることがあります」という文言は、摩擦堅牢度試験の数値に基づいて記載されているものです。

このように、検査は製品の安全性や信頼性を裏から支えるインフラ的な役割を果たしています。

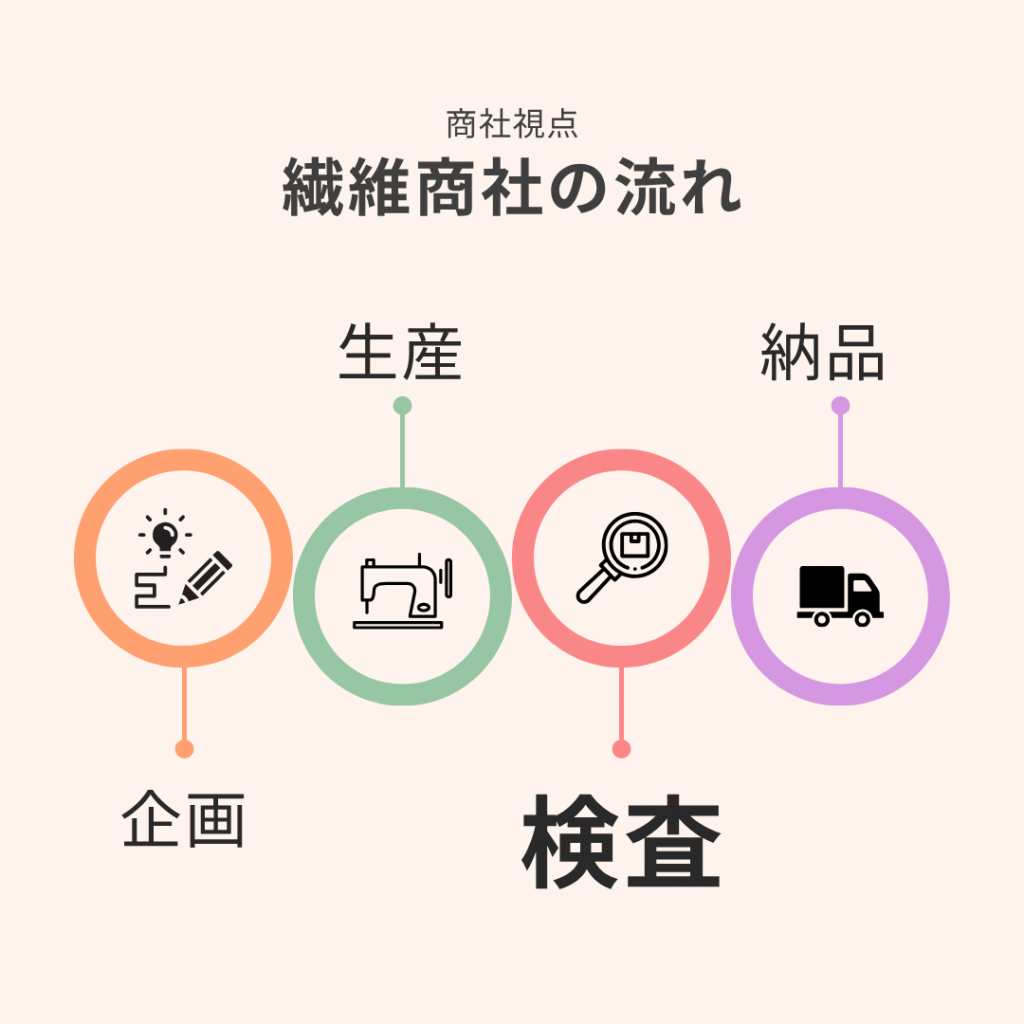

そして、繊維商社は、すべての工程を一括で行うケースも増えています。つまり、ただ製品を右から左へ流すのではありません。品質検査の責任を担うプレイヤーとして、検査項目の選定、検査機関への指示、結果の判定・対応までを担います。

検査トラブル事例

以下に、記事末尾または「品質検査の重要性」の中盤などに追加できる、リアルなトラブル事例を執筆いたします。

品質検査が未実施だった場合のトラブル事例

事例1:洗濯で縮んだカットソー(寸法変化率)

ある量販店向けOEMで納品されたカットソーが、店頭販売開始から2週間後、大量の返品に見舞われました。理由は、「一度洗濯しただけで、袖丈が約3cmも縮んだ」というものでした。

実はその製品、寸法変化率の検査を事前に行っていなかったのです。製造元の中国工場に「過去実績があるから問題ない」と判断され、納期短縮のため検査を省略。しかし結果として、返品率は約18%に達し、約200万円相当の損失となりました。

事例2:濃色シャツの色移り(摩擦堅牢度)

また別件のことです。

ファッションブランド向けの濃色シャツで「他の衣類に色移りする」というクレームが多発しました。

摩擦堅牢度の結果が基準(乾燥:4級以上、湿潤:3級以上)をみたしませんでした。しかし、工場側の独断で「基準緩和しても問題なし」と出荷されていたことが後で判明。

このケースでは、品質保証書とタグ表示が一致しておらず、消費者庁への報告義務も発生しました。結果として、信頼回復に時間とコストを要することとなりました。

消費者庁 繊維製品の表示について

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/guide/fiber/fiber_show.html

まとめ:繊維製品の検査は「不要コスト」ではなく「信用コスト」

上記のような事例が示すとおり、品質検査は「もしものため」ではなく、「ビジネス上の保険」です。

検査項目を適切に選び、外部機関またはインハウスで実施し記録を残しておく。このことは、OEMや輸入ビジネスにおいて不可欠なリスクヘッジです。

試験の種類と分類について

繊維製品の検査項目はどのように分類されるのか?

繊維製品の品質検査と一口に言っても、その試験内容は多岐にわたります。

実際には、製品の使用シーンや求められる品質基準に応じて、検査項目を取捨選択する必要があります。

一般的に、繊維製品に対して行われる試験は、以下の5つに大別されます:

- 染色堅牢度(色落ちや色移りの評価)

- 物性試験(生地や製品の物理的な強度・耐久性)

- 安全性試験(有害物質やアレルゲンの有無など)※次回解説

- 機能性試験(撥水・吸水・抗菌など)※次回解説

- 製品表示関連(タグや取扱い表示の根拠となる試験)

それでは、まずこの中から特に重要な「染色堅牢度」と「物性」について詳しく見ていきましょう。

染色堅牢度とは?色落ち・色移りを防ぐための繊維製品の検査

「染色堅牢度(けんろうど)」とは?

文字通り染色された生地の“色がどれくらい安定しているか”を数値化する検査群です。

繊維製品は、洗濯や汗、摩擦といったさまざまな要因によって色が落ちたり、他の衣類に移ったりする可能性があります。これを事前に確認・評価するために行うのが堅牢度試験です。

具体的には、以下のような試験項目があります。

耐光試験(たいこう)

まずは、日光や蛍光灯などの光にどれだけ耐えられるかを評価する試験です。

たとえば、帽子やカーテン、アウトドアウェアなど、屋外や直射日光にさらされることが多い製品において、色あせは大きなクレーム要因になります。

そのため、耐光性が低い生地は、使用用途によっては不適切と判断される場合もあるのです。

洗濯堅牢度試験

次に、「洗濯によって色が落ちたり、他の衣類に色移りしないか」を確認する試験です。

通常の家庭洗濯に近い条件を再現し、どれくらいの回数で変色や色落ちが発生するかを評価します。

なお、実際の洗濯機ではなく、専用の試験機を使用するのがポイントです。これにより、結果の再現性と信頼性が確保されます。

汗堅牢度試験

汗をかいたとき、衣類にどのような影響が出るのかを評価します。

特に、肌に直接触れる肌着やスポーツウェア、靴やスリッパの中敷きなどでは重要視される項目です。

仮にこの試験で悪い結果が出た場合、

- 靴下に色移りしてしまう

- 洋服の脇部分が変色してしまう

このようなことがあります。

摩擦堅牢度試験

「こすれたときに、色が落ちるかどうか」をチェックするのが摩擦堅牢度試験です。

たとえば、濃色のバッグを持った時、洋服の肩や腕に色移りが起きるようなケースを想定しています。

さらに、この試験は乾いた状態と濡れた状態の両方で実施されます。なぜなら、濡れていると色移りが起きやすいためです。

摩擦堅牢度試験では、繊維製品が乾燥または湿潤状態で他の素材に色を移す可能性を評価します。

特に、バッグや濃色の衣類で発生しやすい「色移り」現象を再現し、JIS L 0849(摩擦堅牢度試験方法)に基づいて、試験布への染着度を段階評価(1〜5級)します。

一般に、濡れた状態では色がより移りやすく、試験結果に応じて「摩擦により色落ちすることがあります」といった注意書き(付記用語)が付けられます。

参考

JIS L 0849: 2022 摩擦堅牢度試験(日本規格協会)

日本繊維製品品質技術センター(QTEC)品質検査ガイド

酸素系漂白剤による影響

洗濯時に使用される「酸素系漂白剤(例:オキシクリーン)による色変化を確認する試験です。

2016年の洗濯表示改定により、ISO基準が導入されました。そのため、酸素系と塩素系の違いを明示することが求められるようになりました。

したがって、漂白剤による変色の有無を事前に確認することは、表示の適正化に直結します。

◾ドライクリーニング堅牢度

最後に、ドライクリーニング(溶剤使用)による影響を確認します。

家庭では水洗いすることが多いです。一方で、スーツやコートなどはドライクリーニングが前提です。

溶剤によって染料が溶け出す可能性もあります。そのため、この検査によって適切な取扱い方法を明示することが可能です。

物性試験とは?繊維製品の「強さ・形状安定性」を測る検査

さて次にご紹介するのは、「物性試験」です。

こちらは、生地そのものの強さや耐久性、寸法の安定性などを評価する一連の試験群です。

これらは主に以下のようなケースを想定しています。

- 着用時に破れないか(引裂強度・破裂試験)

- 洗濯して縮んだり伸びたりしないか(寸法変化率)

- 摩耗で生地が擦り切れないか(摩耗試験)

- 毛玉が発生しやすいかどうか(ピリング)

これらの試験は、製品寿命や消費者満足度に直結する重要なポイントを押さえるものです。そして、繊維製品の信頼性を担保するうえで欠かせません。

物性試験の具体項目とは?繊維製品の強さ・耐久性を測る重要な指標

繊維製品の品質を正しく評価するには、「色」だけでなく、「形」や「強さ」といった物理的な特性=物性についても十分に確認する必要があります。

物性試験は、実際の使用や洗濯などの「リアルな環境下」で、製品がどのような変化を起こすかを科学的かつ定量的に測定するための試験です。

では、代表的な項目を一つひとつ解説していきましょう。

寸法変化率(しゅんぽうへんかりつ)

まず最初に確認すべきは、洗濯やクリーニング後の“縮み”や“伸び”です。

この「寸法変化率」は、繊維製品が使用や洗濯を経ることで元のサイズからどのくらい変化するのかを測定する試験です。

たとえば、

- クッションカバーを洗ったら小さくなってしまう

- 中のクッションが入らなくなっ

- ファスナー付きの衣類で、本体だけ縮んでファスナー部分が波打ってしまう

このようなトラブルを未然に防ぐためには、寸法変化率の試験結果を必ず確認しておく必要があります。

この試験は、製品の状態だけでなく、生地の状態でも行うことができます。洗濯機使用・手洗い・ドライクリーニング・アイロン後など、複数の条件下で実施される場合もあります。

引裂強度・引張強度

次に重要なのが、「引っ張ったとき・裂けたとき」の強さを測る試験です。

つまり、製品がどれほどの力に耐えられるかを評価します。

たとえば、

- ベルトループを引っ張ったら破れてしまった

- シャツを着て腕を曲げたときにビリッと裂けてしまった

これらはまさに、「引裂強度」「引張強度」の不足による典型的な不良です。

特に、作業着やユニフォームなど、負荷がかかりやすい衣類においては、これらの試験をクリアしていることが、着用者の安全を守る鍵となります。

破裂試験(ニット製品向け)

続いて、「破裂試験」は主に編み物(ニット素材)に適用される試験です。

この試験では、生地に圧力をかけて一気に膨らませることで破裂の有無を確認します。

たとえば、スポーツウェアやTシャツなど、伸縮性の高い製品では、日常的に大きな力が加わります。そのため、縫製ではなく生地自体が破れるリスクがあります。

そのため、破裂試験によって生地の「総合的な力学的耐性」を評価することが求められます。

滑脱抵抗力(かつだつていこうりょく)

この試験では、縫い目の部分で糸が滑って抜けないかを評価します。

たとえば、薄手のシースルーシャツや、ガーゼのクッションカバーなど、織り密度が粗い生地は特に滑脱が発生しやすい傾向にあります。

万が一、滑脱が起こると、縫製部位が開いて中身が飛び出したりしてしまいます。その時は、使用中にほつれが拡大して製品として機能しなくなる可能性もあります。そのために、非常に重要な検査項目です。

それらには、対策があります。

例えば、下記のような工夫が施されることもあります。

- 縫製部分に接着テープを貼って補強

- 縫い代を広めにとる

ピリング試験(毛玉評価)

「ピリング」とは、着用や洗濯時の摩擦により発生する毛玉(ケダマ)のことです。

この試験では、特定の摩擦条件を加えて毛玉の発生具合を数値化します。

たとえば、セーターやトレーナー、フリース素材の製品で毛玉ができやすい場合、消費者からの不満が高まる傾向にあります。

そのため、ピリング試験の結果が悪い場合には、抗ピル加工を施すなど、製造段階での対策が重要になります。

パイル保持性(ぬけ毛の耐久度)

パイルとは、コーデュロイやタオルなどの「立ち上がった糸部分」を指します。

この試験では、パイル部分がどの程度抜け落ちるかを確認します。

たとえば、コーデュロイパンツの膝部分だけ毛がなくなってしまったなどの現象は、パイル保持性が低いことが原因です。

こうした劣化は、外見上の劣化だけでなく、機能性(保温性や肌触り)にも影響を与えるため、特に注意が必要です。

摩耗強さ(すり切れ耐久性)

「摩耗試験」は、生地がこすれたときにどれくらい耐えられるかを評価します。

たとえば、カーペットや靴の中敷き、ズボンの膝部分など、使用頻度が高く物理的な摩擦を受けやすい部位においては、摩耗耐性が製品寿命に直結します。

この試験では、専用の機械で一定回数摩擦を加え、生地に穴が開くまでの回数を測定します。

ジャングル試験(加速劣化試験)

このユニークな名前の試験は、

「高温多湿の環境で製品を置くことで、経年劣化を“短期間で再現」

するものです。

たとえば、何年も保管していたスニーカーの底が、履いた途端にボロボロに崩れた…という経験をされた方もいるのではないでしょうか?

それは「加水分解」という化学変化が原因です。そこで、ジャングル試験ではまさにこうした時間による素材の劣化を見越して検査することが可能になります。

その他の物性試験

上記以外にも、製品の種類に応じた物性試験が数多く存在します。たとえば:

- 羽毛布団の場合:「中綿吹き出し試験」

- バッグの場合:「底材の縫い目強度試験」

- 靴の場合:「底の剥離試験」

- 傘の場合:「耐漏水性試験」

このように、製品の用途や構造に応じてカスタマイズされた試験が必要とされます。そこが、繊維製品における品質管理の奥深さなのです。

まとめ:検査は、繊維製品の品質を守る“縁の下の力持ち”

ここまで、繊維製品における品質検査の重要性と、それを支える染色堅牢度試験および物性試験の具体的な内容について詳しく見てきました。

あらためて強調したいのは、これらの検査が単なる「おまけ」ではなく、製品価値そのものを決定づける工程であるということです。

たとえば、見た目は同じように見えるTシャツでも、

- 色落ちしないもの

- 洗っても型崩れしないもの

- すぐ破れない丈夫なもの

これらはすべて、検査結果と品質管理の積み重ねによって実現されています。

さらにOEM・ODMの現場では、品質トラブルが一度でも発生すると、ブランドイメージや商流全体に大きな影響を与えることがあります。

したがって、「繊維製品の品質を検査で証明すること」は、信頼の証でもあるのです。

また、繊維商社としての役割も、単なる仲介業ではありません。

商社は、お客様から品質管理を一任されることも多く、自社で検査基準を設定し、検査機関への依頼から結果の分析・対策の提案まで一貫して担うケースも少なくありません。

つまり、繊維商社にとって「検査」は、目立たないけれど非常に重要な「プロの仕事」です。

そして、製品の裏側を支える要であると言えるでしょう。

次回予告|繊維製品の安全性・機能性・国際規格

次回の【検査編 その2】では、以下の内容を取り上げてまいります。

- 安全性試験(ホルムアルデヒド・アレルゲン・有害物質)

- 機能性試験(撥水・防水・吸水性・抗菌防臭など)

- 検査機関の選び方とインハウス検査との違い

- JISと国際基準(ISO・OEKO-TEXなど)との関係性

OEM・輸入を行う企業様にとって、「どこまで検査すべきか?」「国際的に通用する基準とは何か?」を見極めるヒントになるはずです。

引き続き、繊維製品の裏側を深く掘り下げていきますので、どうぞご期待ください。

◇製作協力

株式会社JJコーポレーション 田中沙織さん