繊維製品検査ガイドブック | 繊維商社のOEM担当者必見!

繊維製品の品質検査とは?安全性・機能性・国際規格を解説

1.安全性試験・機能性試験・品質管理の現場から

前回は「染色堅牢度」や「物性試験」に焦点を当て、繊維製品の基本的な品質検査について解説しました。

今回はその続きとして、より専門的で応用的な「安全性試験」「機能性試験」を紹介します。さらには、品質管理の要となる表示事項、国際基準への対応について、豊富な事例を交えて丁寧にご紹介します。

「品質管理のバックボーン」をしっかり押さえたい方に、ぜひご一読いただきたい内容です。

2.安全性試験 ― 消費者の健康と安全を守るために

安全性試験は、繊維製品に有害物質が含まれていないか、使用中に事故や健康被害を起こさないかを確認する重要な工程です。

つまり、繊維商社にとって、品質保証の最前線ともいえる分野です。

pH試験

pH試験は、製品が酸性寄りかアルカリ性寄りかを測定します。

肌に直接触れる繊維製品は、人の肌に近い弱酸性(pH4.0〜9.0)が望まれます。

特に、ベビー服やキッズ製品では、さらに厳しくpH4.5〜7.5が基準となることもあります。

基準を超えると肌荒れや刺激の原因となるため、重要度が高い試験です。

読み方は、「ピーエイチ」が正しいようですが、現場では「ペーハー」と読むことが殆どでした。

ホルムアルデヒド(ホルマリン)検査

ホルムアルデヒドは、しわ防止や樹脂加工に使われる化学物質です。

残留量が高いと、発疹やアレルギーなどの健康被害を引き起こす恐れがあります。

特に、乳幼児向け製品では、基準が非常に厳格で、ゼロまたは極めて低い数値であることが求められます。pH試験同様、一般の製品よりベビー製品の方が基準が厳しく設けられています。

有害物質試験

この試験では、法律で使用が制限または禁止されている物質が含まれていないかを確認します。

規制は国ごとに異なり、日本は「有害家庭用品規制法」、中国は「GB」、EUは「REACH規制」などが代表例です。

アゾ染料やフタル酸エステル類など、多くの物質が検査対象です。これらが含まれていると、発がん性の恐れがあったり、人体に健康に影響を及ぼしたりする危険があります。

繊維製品は、製品になる前の生地工場で安価な染料を使用することがあります。また、皺が発生しないように薬剤(化学物質)を使用した加工を施すこともあります。それらの薬剤に、有害物質が含まれていたりすることがあります。

繊維製品を生産するにあたり、素材背景も知っておくことがとても重要です。

実際にあった話 : 超格安ファッションの落とし穴

中国大手ECプラットフォームで販売されていた子供服、ベビー用品などから有害物質が検出された事が、ニュースで取り上げられたことがありました。

これはあくまでも個人の考えですが、

ウルトラファストファッションとも言われるため、超低価格重視、コストをかけないために大量生産が大前提です。その他、生産背景が不明瞭な安価な染料や加工剤などを使用して生産を行っているのではと思います。

ECサイトに販売されていた商品が、なぜ安いのか?

なぜ他ブランドは、価格が高いのか?

これらを、考えるきっかけになります。

難燃性試験

火災時に着火・延焼しにくいかを確認する検査です。

カーテンなどに「難燃性」や「防炎性」などのマークがついているのを見たことがある方も多いかと思います。

カーテン、寝具、作業服など、安全性を重視する製品では必須項目です。

表面フラッシュ試験

上記の難燃性とは、主にカーテンや寝具など日用品を対象に試験をしています。一方で、表面フラッシュは、洋服、パジャマなど普段着用するものを想定した試験です。

毛羽立ちのある衣類が火に触れた際、一気に燃え広がる現象を検査します。

結果に応じて、「 火気注意 」のアテンションタグを付ける場合もあります。

例えば、

セーターや、もこもこのパーカー、毛羽感のあるパジャマなどを着用した時を想像してください。ガスコンロで火を使い料理をした時、毛羽などにコンロの火がついて、一気に着衣している服全体に炎が広がる現象が表面フラッシュです。

検査を行い、検査結果が表面フラッシュありや、著しいとなった場合、

「 起毛品は毛羽が燃えやすいので、火気に近づかないようご注意下さい 」

など、アテンションタグをつけて販売します。

3.機能性試験 ― 製品価値を高める性能評価

機能性試験は、製品に付加された機能が実際に効果を発揮するかを評価します。

安全性試験が「守り」なら、機能性試験は「攻め」の品質管理です。

紫外線遮蔽率(UVカット)

紫外線をどの程度遮るかを測定します。

日傘、帽子、ラッシュガード、マスクなどのUV対策製品では必須の試験です。

吸水速乾性能

汗や湿気を吸収し、素早く乾かす機能を確認します。

Tシャツやインナー、タオル、寝具など、快適性を求める製品に欠かせません。

糸の形状や織り方などで機能性を持たせたり、薬剤加工を施したりします。

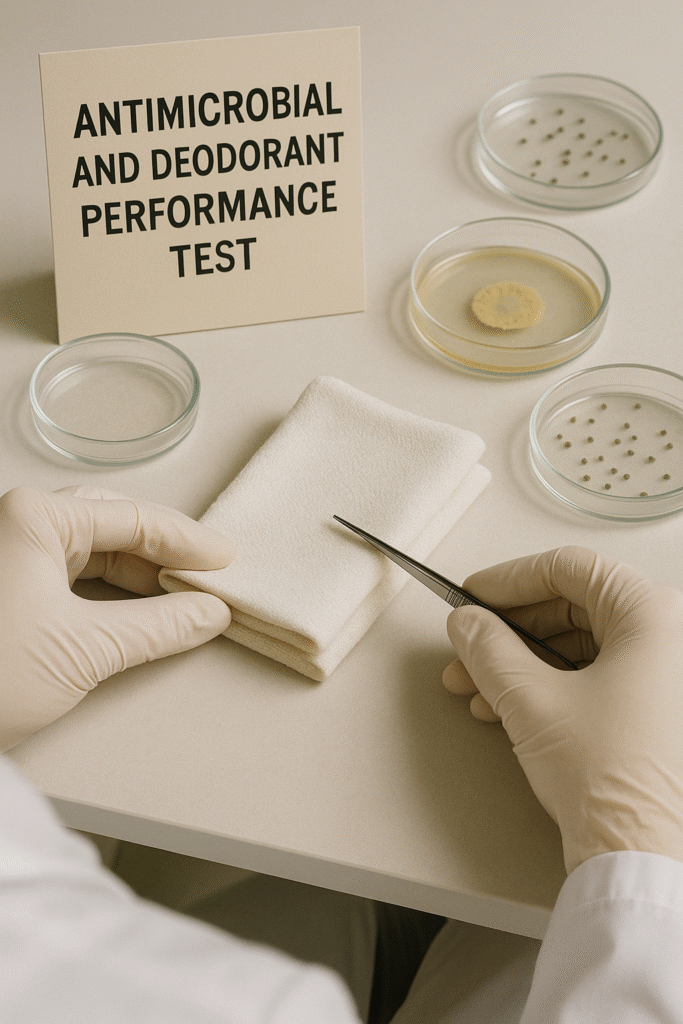

抗菌防臭・防カビ性能

菌やカビの発生を抑える加工の効果を測定します。

抗菌防臭には黄色ぶどう球菌、防カビには特定のカビ菌を用いて試験します。

過去に発生したカビを培養し、再発防止策として検査に使う事例もあります。

使用する菌は、通常下記の通りです。

- 抗菌防臭の検査:黄色ぶどう球菌

- 防カビ検査:決められた4種のカビの中から使用状況から想定してカビを選定

過去にカビの発生があった時には、そのカビを培養して検査を行う場合もあります。

カビや菌の種類も様々です。そのため、使用状況によってどのようなカビや菌が発生するかを想定して検査する必要があります。

筆者の実体験

担当していた毎シーズンリピートのある商品でカビが発生してしまったことがあました。そして、そのカビを検査機関にて培養し保存、シーズンごとにそのカビを使用して検査をしてもらっていたことがあります。

防カビ検査報告書には、検査数値の他、シャーレで検査した写真も貼付けされていました。

その後、何回か検査を行っていくうちの事です。

報告書の写真を見てこのカビはあの時のカビかぁ、、、

このカビを飼い始めてもう2年か、、、

そのように、カビに対して、ちょっと愛着をもってしまったことがありました。

4.表示事項確認 ― 法律遵守と消費者への信頼

品質表示ラベルは、消費者が製品を正しく使用・管理するための重要な情報です。

製品には品質表示などがついています。これらの中には、製品の混率や、洗濯表示マーク、原産国、製品サイズなどが表記されています。

以下の項目が、実際の製品と一致しているかを確認します。

繊維の組成

家庭洗濯等の取扱方法

- はっ水性

- 表示者名および連絡先

- 原産国表示

- サイズ表示(JIS規格またはブランド基準)

上記のうち、サイズ表示以外については、家庭用品品質表示法に基づき表示が定められています。サイズ表示については法律等で定められていないため、JIS規格に基づくサイズ表示、または各ブランドが定めるサイズ等を表示します

5.インハウス試験と公的検査機関 ― 使い分けの重要性

公的検査機関には、一般社団法人カケンテストセンターや、一般社団法人ボーケン品質評価機構、有害物質関係ならSGSなどがあります。

ブランドによって指定機関が決まっている場合も多く、その場合は他機関での結果は認められません。

例えば、

ブランドAの指定検査機関がカケンとされている場合、ボーケンで出た結果が例え合格だとしても、合格とは認めてくれません。

カケンもボーケンも実際は検査する内容は同じなので、結果も殆ど同じです。しかし、アイテムなどによって毎シーズン行う検査機関が異なると、品質の安定性に課題があります。今年はカケン、去年はボーケンなど、試験の条件を一定して、違いが出ないようにします。

一方、工場内にある自社ラボ(インハウス試験)は、日常的な品質確認やサンプル段階で活用されます。

インハウスデータとは、生地工場や縫製工場の自社ラボを使用し、安全性試験、機能性試験の検査を行う方法です。

公的な結果が必要な検査は機関で、それ以外はインハウスで行うなど、コストと納期を考慮した運用が品質管理の鍵です。

自社ラボとは、工場内に検査室があり、工場の検査室で試験を行える場所です。

生地工場や縫製工場など、取扱する商品によって設備は異なります。

筆者の経験上です。

生地工場

生地生産ラインの他に、試験室を設けます。そこでは、洗濯試験、染色堅牢度試験をを自社で行っていました。加えて、難燃性試験な素材に対する殆どの試験に対応できる設備が整っていることが多かったです。

縫製工場

繊維製品を生産する縫製工場の場合、染色堅牢度は簡易的な設備でした。一方で、耐洗濯性、引抜、破裂などの物性面は、ちゃんとした検査設備を導入している印象です。

インハウスデータの活用方法

自社の自主検査の結果となるため、公的機関とは違います。そのため、公的な検査結果が必要な場合には、この自主検査結果を使用できません。

サンプル段階や、デイリーで検査を行う場合などは、インハウスデータでも適用できることもあります。さらに、お客様やブランドによっては、インハウスデータの使用を認めてくれる場合もあります。

公的機関で検査をすればもちろん結果は御墨付です。しかしながら、費用も日数もかかります。

自社ラボが使える場合は、自社ラボも使います。そして併せて、お客様に提出が必要な検査の分だけは公的機関で!

このように、上手に使い分けができれば、コストと品質の両方を、よいバランスで維持できます。

グログランテープを使用したポーチのお話し:筆者の実体験

ポーチなのでバッグのように引抜の強度は必要ありません。ところが、テープがとれてしまうクレームが発生しました。

取引先様と現物確認しました。「 思い切り力を入れて引っ張るとテープが取れる!!! 」

とのことでした。

「 そりゃ生地が破れるまで思いっきり引っ張ったらとれちゃうよ、、、、(心の声) )

その後の対応は!?

ポーチとは言えども、強度を検査し問題がないことを確認してから全量出荷するように!

そのようなご指示を受けました。

しかしながら、試験に要する日数と、検査コストが莫大です。とてもじゃないけど許容できる範囲ではない。

そのため、お客様と相談し、生産した商品の中から抜き取りし、縫製工場自社ラボでの引抜試験を毎日実施。その検査結果を報告することで、なんとか了承を得ることができました。

そのおかげで、店頭で販売が始まったでたあとも、テープが外れてしまうというようなクレームもなく、無事に完了することができました。

6.国際基準対応 ― グローバル市場での競争力確保

各国には独自の基準や規制があります。

輸出を行う場合は、日本のJISだけでなく、国際規格ISOでの試験が必須となることもあります。

代表的な国際基準は以下の通りです。

基準や法規制は常に更新されます、そのため、最新情報の把握と専門機関への相談が不可欠です。

国際基準の詳細情報

ISO — International Organization for Standardization(国際標準化機構)

ISOは、スイス・ジュネーブを本部とする国際的な非政府組織で、品質管理を含む幅広い分野の国際標準を策定しています。

詳細はこちらをご参照ください:

国際機構概要ページ https://www.iso20022.org/

AATCC — American Association of Textile Chemists and Colorists(米国繊維化学技術者協会)

AATCCは1921年設立の非営利専門団体で、繊維業界向けに試験法の開発、品質管理材料、教育を提供しています。業界で広く使用される試験規格を策定しています。

公式サイト概要ページ: https://www.aatcc.org/

GB(国標) — 中国国家標準規格

GB(Guojiā Biāozhǔn)は、中国政府が制定する国家標準規格です。製品が中国市場で販売される際に従うべき基準で、多くは必須遵守とされています。

詳細はこちら: https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/

OEKO-TEX(エコ認証)

OEKO‑TEX®は、繊維および皮革製品の有害物質の検査、安全性、持続可能性の認証を提供する国際的な認証システムです。

機関の説明ページ: https://oeko-tex-japan.com/

GRS(Global Recycled Standard) — リサイクル認証

GRSは、テキスタイル業界に特化した国際認証で、再生原料の含有率、トレーサビリティ、化学物質管理、社会的・環境的要件を含む基準を提供します。

詳細解説ページ: https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/a04_60.html

7.まとめ ― 検査は品質管理の最終防衛ライン

安全性試験と機能性試験は、消費者の安全と快適性、そして、ブランドの信頼を守る基盤です。

つまりは、各国の規制や国際基準に適合した品質管理を行うことで、クレーム防止だけでなく、市場での競争力向上にもつながります。

加えて、検査は単なる義務ではなく、製品価値を高めるための投資です。

確かな品質こそ、繊維商社が顧客と長期的な信頼関係を築くための最強の武器となります。

前回の記事

繊維製品検査ガイドブック | 繊維商社のOEM担当者必見!

◇製作協力

株式会社JJコーポレーション 田中沙織さん