ベトナム輸入の新常識:物流・貿易・生産のすべて 2

テーマ1 ベトナムからの輸入が注目される理由とは?(続き)

こんにちは。

筆者は、商社で輸入業務に30年近く関わって参りました。今回は、昨今急速に注目されつつあるベトナムからの輸入に関して、紹介できればと思って居ります。

長らく多くの製造業にとって中国は最も重要な生産拠点でした。ただ、近年その傾向に変化が見えつつあります。中国での生産を他の第三国、いわゆるアセアン諸国、インドにシフトする動きが出始めて居ります。その中でも、特にベトナムの生産品を輸入すると云う事が注目されつつあります。

筆者はとりわけ、繊維業界に居た事もあり繊維業界の具体例も交えつつ、その詳細をお話します。

前回は、中国の急成長と企業の新たな経営戦略「 チャイナプラスワン 」についてご紹介しました。今回は、チャイナプラスワンの中の一つであるベトナムにフォーカスします。

1 ベトナムの魅力① 豊富で質の高い労働力

良さが色々とあるベトナムは、共産党支配の社会主義国で安定的な政策運営されております。製造業の視点から、そのベトナムは、下記のような特徴があります。

- 国内情勢が落ち着いている

- 治安が比較的良い

- 勤勉な国民性であることなどが魅力的

- ASEAN加盟国の中でもベトナムは人件費が比較的安いが、労働者の質は高い

人口は長らく右肩上がりで増え続けて居り、2024年には1億人に達する勢いです。

1960年に3000万にであった事を考えると、物凄い勢いで増えています。そして、この増加傾向は、今後も続く見通しです。

国民の平均年齢も約33歳と、先進国と比較してとても若いです。つまり、働き盛りの若者の人口比率がとても高いのです。

教育水準が高いベトナム

また、ベトナムの質の高い労働者は、勤勉な国民性と教育水準の高さの表れとも言えます。例えば、下記のような教育関連プロジェクトが実施されています。

- ベトナム政府が教育への投資を強化

- 高校教育の普及を推進

- 地域間の教育格差を縮小するための取り組み

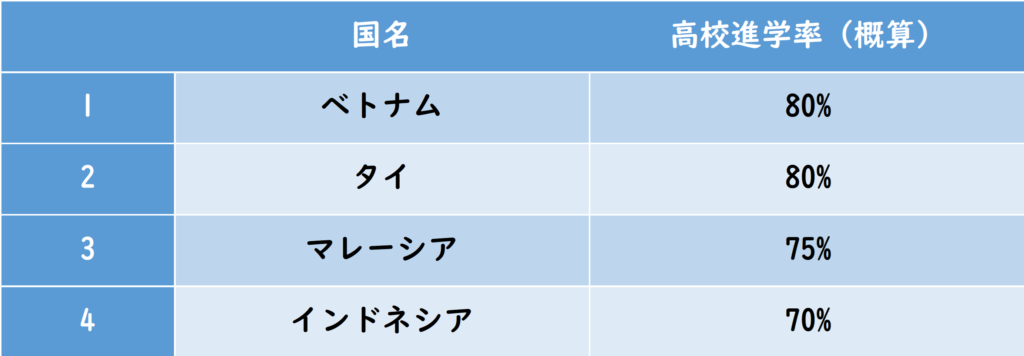

その結果、ベトナムの高校進学率は、他のASEAN諸国と比較しても非常に高いです。

例えば、タイの高校進学率は約80%、マレーシアは約75%、インドネシアは約70%です。これに対して、ベトナムは約80%という高い数値を誇っています。

当社調べ

つまり、教育水準の高い、活力ある若い世代が多い事、これらが質の高い豊富な労働力となりベトナムでの製造業の担い手となって行っているのです。

急成長時代の中国を彷彿させるベトナム

筆者も、輸入取引をしているベトナムの生産工場によく足を運びました。その際に、多くの若い人が精力的に働いている姿を見かけます。彼ら、彼女たちは大変エネルギッシュです。そして、精力的に働いてお金を稼ぎ、豊かな生活を手に入れたい、と云う意思を持ってます。それらは、あたかも高度成長期を迎えている2000年頃の中国をイメージさせるものです。ただ、国民性の違いなのか、温暖な気候がそうさせるかは判りませんが、中国ほどガツガツした感じはなく、中国と比較すると若干控えめな感じはしますが、、、

どちらにしても、仕事に対するモチベーション高く、お金を稼いで豊かになりたいと云う気持ちはとても強いです。

以上の様に、豊富な質の高い労働力がベトナムの魅力の一つと云えます。

2 ベトナムの魅力② 貿易面での様々な好条件

日本の企業から見たベトナムの強み

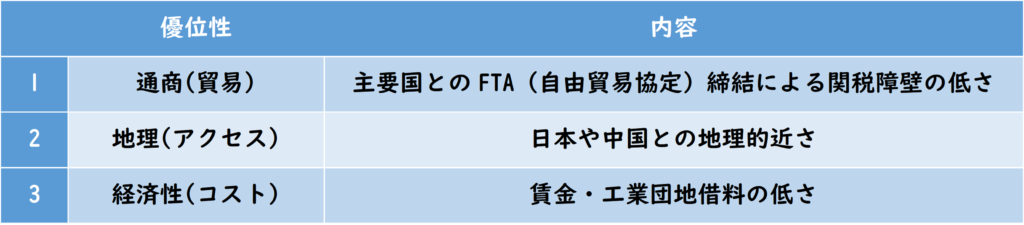

更に、このベトナムが、他のアセアン諸国よりも新たな生産拠点として注目される理由は、下記の通りです。

当社調べ

1のFTAについては、貿易面でのやり易さと言い換えると判り易いかも知れません。

2の地理的な要因として、中国と隣接している事は、ベトナムの製造業の躍進を大きく支えている要因の一つです。

地理的な利便性

中国とのアクセスの良さについて、具体的に説明しましょう。

ベトナムでの製造は、確実に増えていました。とは言え、その原材料、中間材と云ったものを全てベトナム国内で調達できるだけのインフラは、十分とは言い難いのが実情です。その為に、輸入貿易を取引しているベトナムの工場で何かの製品を製造するための原材料は、多かれ少なかれ中国から輸入しているケースは決して少なくありません。このため、中国と陸路で接しており、海路でも比較的距離の近い場所にあるベトナムは、輸送にかかる時間が短い事や、同時にコストを抑えられることで、大きな優位性を持っているのです。

原材料を中国から輸入調達するメリット

現に、筆者もベトナムでの繊維製品を生産し輸入しております。時には、ベトナム国内にて、資材自体が調達できない場合もあります。その場合、繊維製品の原材料の一部は、中国から調達する事もあります。

一方で、仮にベトナム国内で調達出来ても、品質、価格面では中国製の原材料の方が優れている事が多かったです。そのために、中国から調達する事が多かったです。その場合は、中国で調達した原材料をトラック輸送でベトナムに輸入したり、船で運ぶ事になります。その輸送のリードタイムは、長くても約2週間インドネシアや、ミャンマーと云った他のアセアン諸国へ運ぶことと比べて、格段に輸送日数が短くなりました。結果として製品完成までのリードタイムを短く出来る様になります。

また現在は、中国資本の工場が多くベトナムに進出してます。それは中国と距離的に近いと云う事で彼らにとって進出しやすいと云うメリットになって居るからです。今後も中国資本の工場がベトナムに移転する動きは継続すると思います。

中国から調達する時の課題

ただ、これにはデメリットもあります。必然的に中国の影響を受けやすくなってしまう事です。これは実際に筆者が経験した事を紹介します。

コロナ過で上海の港が封鎖された時がありました。中国からの原材料が入って来ない為に、ベトナムの生産工場での生産がSTOPするという事態が発生したのです。上海の港が封鎖解除され、いつ通常輸出できる状況に戻るかも判らない状況下でした。それでも、製品納期は迫ってきていました。そのために、お客さんとも相談して、代替の対策を取りました。当初計画していた中国産原材料を、ベトナム産の原材料に切替したのを覚えて居ます。

中国産の原材料よりも価格が高く、そして不良率も高かったので、製造コストは上がってしまいましたが、大幅な納期遅延や、ノンデリバリーでお客さんに大きな迷惑を掛けずに済んだ事は不幸中の幸いでした。

以上の様に、中国に隣接している事など貿易面での様々な好条件があるのもベトナムの魅力の一つであると言えます。

3 ベトナムに進出する中国企業

先に説明させて頂いた通り、多くの製造業がベトナムに進出してきております。しかし、まだまだ川上、川中の製造業はベトナムには多くなく、最終製品の加工業が多いと云うのが現時点でのベトナムの課題だと思います。どうしても、原材料の生産地である中国の影響を受けざるを得ないのです。

しかし、2010年頃からベトナムと定期的に輸入の取引をしている筆者に言わせれば、その問題は間違いなく解決に向け進んで居ると考えます。それこそ、2010年の時は、殆どの原材料を中国から調達してベトナムで製造してました。しかし、その割合はこの数年大幅に下がって来ております。繊維業界で言う、糸工場、染色工場、生地工場と云った川上・川中工場がベトナムで操業を始める様になりました。この動きは、今後ますます加速するでしょう。

面白いのは、中国のそういった原材料メーカーが中国での生産に見切りをつけ、こぞってベトナムに進出して来ている事です。私の知り合いの多くの原材料メーカーもここ数年で何人もベトナム進出してきています。これらを鑑みると、原材料の原産地である中国の影響を受ける事はどんどん少なくなって行くと思います。

輸出入する企業が海外進出するときの典型

個人的な見解ですが、中国企業が海外進出する時には、一つの特徴があります。

日本の自動車産業は、「ケイレツ」と呼ぶ、巨大なピラミッド型の産業構造があります。北米や欧州などの消費市場を俯瞰した時に、原材料から完成品までを、つまり原材料調達から生産に至るサプライチェーンを構成する「ケイレツ」が繋ぎます。

中国企業が海外進出をする時の特徴

一方で、中国は、地域が集団を形成します。一つのまとまったエリアの複数企業が、同じ国や地域に進出します。同業同士が積極的に情報交換を行い、競合相手であっても、協力し合います。中国の中でも同じ地方、つまり同郷の仲間として、時には相互依存関係になります。

各地に方言の多い中国においては、同じ方言を話す人同士の仲間意識は、想像以上に強固な関係を形成します。

繊維産業では、上海の西側に隣接する江蘇省と浙江省は、重要拠点です。主要な南通や寧波は繊維の大企業が育ちました。青島が有名な山東省も、従来は綿花の産地で、今も繊維産業が盛んです。

この中国の繊維産業を代表する南通や山東省の複数企業が、まとまってベトナムの同じ地域に進出していきます。

日中の海外進出のパターンをまとめると、下記のような特徴があります。

日本型 : 自動車産業を代表するような「ケイレツ」タイプ

中国型 : 同じ地域から複数企業が進出する「エリア」タイプ

複数企業の同地域への進出

結果的に、サプライチェーンを構成する川上から川下の企業が、海外へ進出します。日本と中国の企業共に、多くの企業が海外進出を続けています。繊維産業においては、この中国型の同じ地域に、複数の工場が進出する方式に、大きなメリットがあります。アパレルや繊維商社の担当者が、アセアン諸国へ出張時、複数の縫製工場を視察します。同時に生産の進捗を確認します。同じ地域に、委託先の縫製工場が複数あると、効率よく周回できます。

ベトナムの駐在員やベトナムの担当者が、一日に複数の縫製工場を訪問でき、マネージメントし易くなります。これらは、ベトナムからの輸入貿易をしている繊維商社にとって、とても重要なポイントです。

4 ベトナムの今後

最後に、ベトナムの今後をまとめとして記載させて頂ければと思います。

ベトナムの経済成長

- いたるところで新しいビルや橋がどんどん建設されている

- 地下鉄や高速道路も建設されている

- 街中にはおしゃれな格好をした若者が携帯電話を持ちながら闊歩している

- 人々の生活もどんどん豊かになって行っている

このような事を目の当たりにすると、ベトナムの経済が猛スピードで発展している事に疑いの余地は無いしょう。

ベトナムに最近行かれた方は、ご理解頂けると思います。現在のベトナムは、ともかく活気が凄いです。今風に言うと、物凄い熱量です。国全体、国民全員が、自国の成長と、自分の生活が豊かになりつつある事を体感し、更に成長したい、豊かになりたいと思って更に勤勉に仕事に打ち込んでいる感じです。

それは、あたかも急成長していた2000年頃の中国をほうふつとさせます。

いずれは、ベトナムも中国同様に人件費が上がり、生産基地としての魅力が半減する時期も来るかもしれませんが、、、

それはまだまだ先の話だと思います。

〉〉 次の記事

中国 vs. ベトナム:物流と輸送コストの違い

◇製作協力

株式会社JJコーポレーション 吉田修さん