生産管理のプロが実践!貿易の現場で納期・品質を最適化するオペレーション 3

テーマ1 生産管理

こんにちは。

筆者は、2006年より商社で繊維製品の輸出入業務及び生産管理として業務に携わってきました。

中国/上海、南通近郊、ベトナム/ホーチミン近郊の工場を担当しており、中国、ベトナムからの輸入、ベトナム向けの輸出(三国間貿易)を主に行っておりました。

貿易にするにあたり、事務業務以外の実際に生産現場で行われている管理業務(=生産管理)について紹介いたします。

あるある! こんなこともやってるんだ! これは役にたちそう!などお届けできればと思います。

生産管理の業務分類

前回は生産管理業務を大まかに分類した際の企画品質管理をお話させていただきました。

今回は、生産計画管理についてのご紹介です。

1企画品質管理

2生産計画管理

3量産計画管理

生産計画管理

生産計画管理とは、読んで字の如く、生産するにあたり様々な面からスケジュールを確認し計画を組み立てていきます。

そして、繊維輸入貿易の生産準備を開始するにあたり、確実に必要なものが契約書です。

先ずは、契約書がないと何にも始まりません。工場は契約を交わしていないものに対して、どうすることもできません。発注書を受注し、工場へオーダーを早くすることがスムーズに生産を行う大切な第一歩になります。

筆者は繊維製品を扱っておりましたので、下記トピックでは繊維製品の各分類の業務を紹介いたします。

トピック1 契約書の入手

生産計画管理でまず立ちはだかる第一の壁、前回の記事でもお話した忙しすぎる営業マン問題です。

生産管理における契約の始まりは

・ギリギリにお客様にコストを提出します。

その後は、

・値段が違う

・承認できない

などなどの問題が発生し、

・お客様からの発注書の発行が遅れる

・工場への発注が遅れる

・工場の資材手配が遅れる

・生産が遅れる

・納期遅延発生、、、

とつながっていくのです。

単純に契約書の発行が1日遅れたから 納期も1日遅れるとはいかないのです。

生産管理は、長期の連休も考慮する

特に、中国やベトナムの1月や2月は、中国の旧正月(ベトナムはTET HOLIDAY)が毎年あります。この祝日期間中は、多くの工場が休みになります。特に生地工場や原料工場は、1か月近く長期の休みに入ることもあります。また、休み明けに工員が向上戻ってこないため、通常稼働までに時間を要する事があり、2カ月近くちゃんと稼働できないこともあります。

そうすると、契約書の発行が1日遅れただけでも、その1日の間に別のオーダーが入ってしまい、納期が大幅にずれてしまいます。

長期休みの前は

・いつまでに発注をいれれば希望納期に間に合うか?

を事前に確認しておき、必ずその日までに契約書を発行します。

そのためには、

・いつまでに企画を確定させるべきか?

・コスト承認も終わらせるべきか?

これらを常に逆算をしてスケジュール感を持って管理していました。

ただ、この一生懸命遅れが出ないようにと各所へPUSHし苦労して入手した発注書。

契約の独自ルール「仮決定」

ルール上は、お客様からオーダー受注するときには、製品コストも確定するべきですが、、、

「 製品コストは仮決定 」という独自のルールを乱発する営業マンがいました。

仮なので、最終決定コストは追って連絡!のまま船積直前に。そして以前紹介したアパレル貿易と通関の現場のリアル1にて記載した直面への課題へと繋がるのです。。。

なるほど、生産は止められないので発注書は送るが、、工場とはあとで単価修正するから生産止めないでね!ってお約束してたのね。。。。

あくまでも、本来コストなどは契約を交わすときには決定するべきこと。つまり、輸入貿易の売買契約において、契約締結時に単価を決定しておくことは、重要な事です。その単価が直前まで値段が決まらず、船積に影響が出ないよう祈っております。。。。

トピック2 繊維商社の契約書と発注

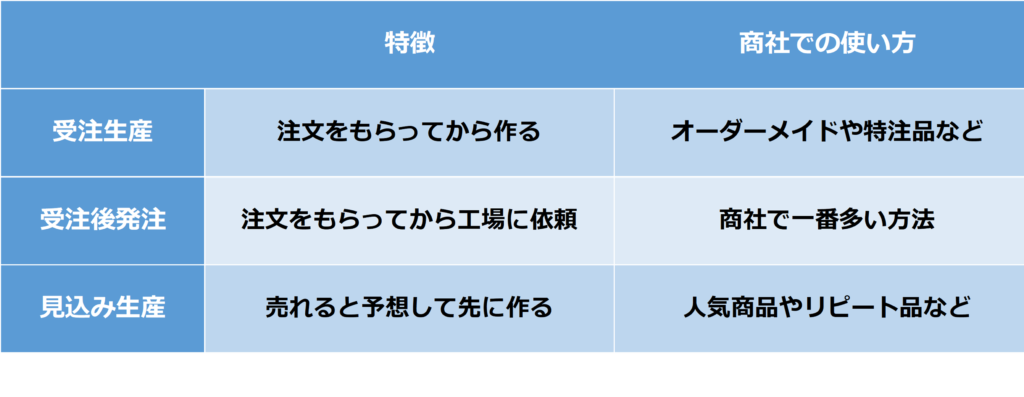

製造や販売に関わる言葉として、「受注生産」「受注後発注」「見込み生産」などがあります。企業によって受発注や販売管理の手法は異なりますが、ここでは繊維商社の一つの実例をご紹介します。

繊維商社では、基本的に在庫を持たず、受注後に発注を行う「 受注後発注型 」が主流です。これは、売上見込みのない在庫を持つリスクを避けるためです。特にファッション製品は、シーズンやトレンドによって売れるデザイン・数量が大きく変わるため、事前に多くの在庫を抱えることは、企業経営上の大きなリスクになります。

各手法の違いと商社における実例

受注後発注の流れ

某繊維商社の管理手法は以下の通りです。

1. 受注: 日本のお客様から製品の数量・デザイン・納期を指定した注文書を受領

2. 契約書作成: 社内システムに受注を登録し、社内で契約書を発行

3. 工場へ発注: 発行された契約書(オーダー)を元に、海外工場に正式発注

4. 生産開始: 工場では、生産枠や材料を確保してから製造を開始

ここで重要なのが、「受注」と「発注」のタイムラグ。営業担当者が契約書の発行を遅らせると、その分だけ工場への発注が遅れ、納期にも影響します。先ほどの話とつながりますね。

契約の現場あるある:見込み生産で助かった or 失敗した話

稀に、「この商品は売れる!」と判断して、社内で見込み発注をかけることもあります。これが当たれば納期も短縮でき、営業マンもお客様も大満足。しかし、読みが外れると在庫処分に苦しむことに…。

筆者が働いていた商社で、過去に実際に起きた話です。服飾雑貨を担当している部門が、某ブランドの雑貨アイテムで、見込み生産が完全に裏目に出てしまい、期末在庫として眠り続けた経験があります。小売りは、在庫が財産になる業態もありますが、繊維商社にとって在庫は負の資産となってしまう事が多ために、見込み生産を避ける傾向があります。

繊維商社においては、「在庫を持たない=受注後発注」が基本戦略です。しかし、これを成立させるためには、営業・生産管理・工場の連携が必須。契約書発行のタイミングひとつで、生産管理に関わる全体のスケジュールが大きく左右されるため、社内外の調整力と先読み力が求められます。

トピック3 契約の前の確認

オーダーを受注するため、契約書発行前にお客様と様々な条件面のすり合わせを行います。

・どの位の数量を

・いつまでに

・いくらで

・どこに納品をするか

これらが決定したら、晴れてオーダー受注になります。

先ずはお客様から発注前に入手する情報

・だいたいの数量

・希望納期など

情報をお客様から入手したら、

・それに向けて条件クリアできるか?

・出来ないのであれば、どうすればどの程度までできるか?

・工場の生産キャパ

・資材状況

これらも合わせて確認していきます。

商品 ブラウス3000枚

納期 3月10日に、日本の指定倉庫へ納品(中国からSHIPで出荷)

この契約内容を例にとります。

納品までを逆算して計算します。

ステップ 3 : 約20日間

まずは、発注予定数 5000枚を生産するには、何日くらい縫製日数が必要か?

日産/月産数量を確認。

おおよそ1日500枚生産可能な工場の場合、単純計算で10日縫製だけで必要になります。この前後に準備期間(生地の検反裁断、生産するSKUを変更する際のセットなど)や、検品の日数が必要になります。

準備/検品にて+3日。

中国工場から日本に出荷し納品するには約7日程度かかります。

(EXF 2日、ETD~ETA3日、通関~納品3日) 合計約20日間

ステップ 2 : 約15日間

次に、縫製開始日数がわかれば、いつまでに必要な資材を準備しないといけないか?が分かります。到着必要日から、何日前に資材関係の発注をしないといけないか?の計算です。 ブラウスには 本体生地の他、ボタン、芯地、縫製糸、品質表示、織ネームなど様々なものを使用します。

本体生地納期 約15日程度、 その他ボタン等の副資材は7日程度かかるとします。

この場合、遅くとも到着日~15日前 に発注が必要になります。 合計約15日間

ステップ 1 : 約3日間

資材発注必要日がでたら、いつまでに工場にオーダーしなければいけないか、つまりはいつまでにお客様から正式発注を入手しないといけないか? がでます。

オーダー受注⇒社内契約入力、承認⇒ 縫製工場へ発注 ここは承認状況にもよるのですが、はやければ即日、契約書の社内承認待ちで約1週間かかることもしばしば。 合計約3日間

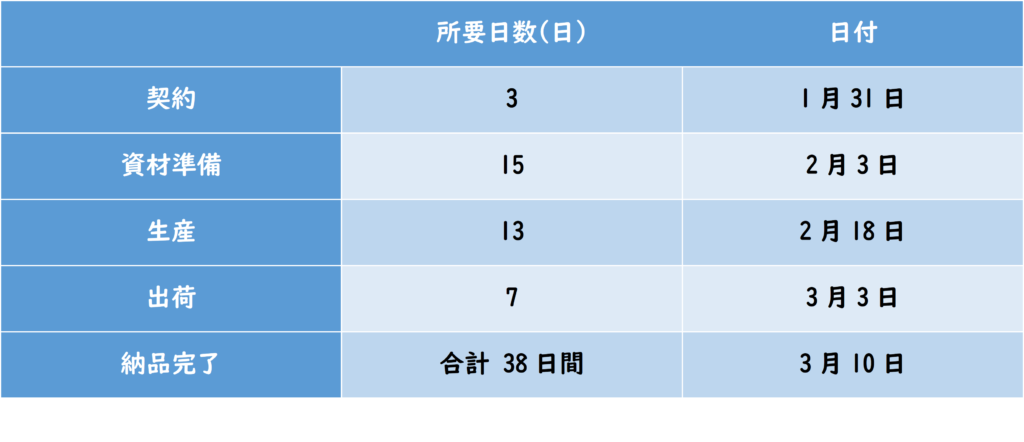

単純に上記を計算しただけでも、38日間の生産納期が必要になります。

ステップ3 20日間

ステップ2 15日間

ステップ1 3日間

——————

合計日数 38日間程度

実際の日付に落とし込むと、

1月31日 契約

2月03日 資材準備

2月18日 生産

3月07日 出荷

3月10日 納品完了

簡単に図にまとめました。

さらに、中国や日本の祝日を含めると、さらに長くなったり、逆に様々なところで前倒ししてもらう事があります。その上で、もっと納期を短縮したり、その時々により状況は様々です。

これらのスケジュールで、計算上は問題ないのです。しかしながら、現実は色んな部分で問題が発生し計画がずれていきます。

初めての生産の場合、想定よりも不良品が多く発生します。例えば、日産数量が大幅に激減したり、生地の不良が発生し補充が必要になったため、補充生地がくるまで生産ができないなど、生産における問題は日常茶飯事です。

企画管理編でも記事にしましたが、納期を守る面でも、製品の品質面、縫製面の他、実際に生産に入った時の納期関係も視野にいれて開発を進めデザイン決定し、生産チームとの連動が重要不可欠となります。

次の記事では、契約入手後、生産に向けての準備スタートについて紹介させていただこうと思います。

◇製作協力

株式会社JJコーポレーション 田中沙織さん